衡阳市传统村落调研与思考

市委政研室、市住建局调研组

传统村落又称古村落,是指保留了较大历史沿革,具有独特民俗民风,虽历经久远但至今为民服务的村落。传统村落蕴藏着丰富信息和文化景观,是中国农耕文明的活化石,是中华民族宝贵的历史遗产。2013年中央一号文件提出,要加大力度保护有历史文化价值和民族、地域元素的传统村落和民居。习近平总书记在湖北考察时强调:“古村落要保护好。”为更好地推进传统村落保护、开发和利用工作,市委政研室就此开展了专题调研。

一、珍贵的存世价值

在雁城大地上,留存、散落着较多传统村落。这些传统村落融自然山水、传统道德、乡风民俗、建筑理念于一体,具有极高的历史价值和艺术价值。

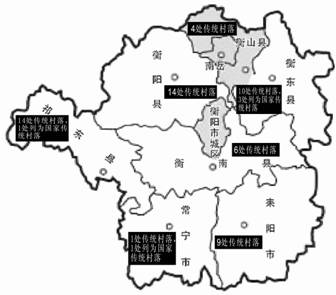

1.分布较广。2012年全国传统村落调查结果显示,全市整理上报的58处传统村落,分布于全市7个县市42个乡镇。村域面积193.7平方公里,常住人口6.3万人。其中,衡南县6处、衡阳县14处、衡山县4处、衡东县10处、祁东县14处、常宁市1处、耒阳市9处(如图1所示)。常宁庙前镇中田村、衡东甘溪镇夏浦村、高塘乡高田村、杨林镇杨林村及祁东风石堰镇沙井老屋5处先后被列入国家传统村落;衡南栗江镇上家村、衡阳樟木寺古街等18处正申报国家第四批传统村落。

图1:衡阳市传统村落分布示意图

|

|

|

|

|

|

2.年代久远。58处传统村落中,元代以前的有6处、占比10.3%,如衡阳县岣嵝乡高峰村禹王殿始建于西汉时期,衡南宝盖镇古名居始建于宋末建筑;明代的有7处、占比12.1%,如衡山白果镇岳北村捷三公祠;清代的有39处、占比67.3%,如衡东甘溪镇夏浦村院落民宅、祁东黄土铺镇杉木冲古名居、耒阳新市镇新建村九街十三巷;民国时期的有6处、占比10.3%,如衡阳县金兰镇香花村刘兆玄旧房、耒阳肥田乡肥美村天主教堂。

3.特色鲜明。我市传统村落风格多样,主要有5种类型:姓氏家族型,指以祖屋、堂屋为中心兴建的传统村落,如祁东风石堰镇沙井村沙井老屋、衡东荣桓镇新屋村新大屋等;商贸流通型,指以江河为交通枢纽形成的商业集散村落,如衡东县杨林镇杨林老街、吴集镇吴集村老街、草市镇草市老街及祁东县归阳镇归阳老街等;名人故居型,指以名人旧居和革命纪念地形成的传统村落,如衡阳县洪市镇夏明翰故居、石市镇石狮村曾熙故居、衡山新桥镇黄泥村唐群英故居等;民族宗教型,指以宗教信仰形成的传统村落,如耒阳肥田乡肥美天主堂、大市乡敖山庙等;自然生态型,指以自然生态形成的传统村落,如衡南江口镇泉边村湘南民居。

(参见图2、图3)

|

|||

|

|||

图2:常宁庙前镇古田村传统村落正面照 图3:衡阳县曲兰镇王船山故居正面照

4.保护有力。我市高度重视传统村落保护工作,取得了初步成效。一是摸底促保护。2012年以来,市县两级住建、文化、文物等部门联合开展了传统村落调查摸底工作,按照“一村一档”要求建好传统村落档案,及时将有重要价值的村落列入传统村落名录。二是规划促保护。现已完成常宁中田村、衡东甘溪镇夏浦村、高塘乡高田村新大屋、杨林镇杨林村、祁东风石堰镇沙井老屋村等传统村落保护规划,作出了修缮计划,完成了与中央、省市的资金对接。三是挂牌促保护。58处传统村落有各级历史文化保护单位35处。衡东县罗荣桓故居等1处为国家级重点文保单位,衡阳县禹王殿等12处为省级文保单位,衡山县萱洲村等4处为市级文保单位,耒阳市金南新屋里民居等18处为县级文保单位(如图4所示)。四是开发促保护。适度开发利用,发展乡村旅游,推动传统村落保护提质升级。目前,全市有王船山故居、夏明翰故居、岣嵝峰禹王殿、萱洲镇萱洲村、荣桓镇南湾村古街、庙前镇中田村等6处传统村落已经开发或正在开发。衡东县编辑出版《衡东古街古村古镇古民居古建筑选集》,制作全县古建筑游览图,促进了开发利用。常宁市与北京万景集团正式签约,对庙前中田村传统村落进行整体开发,正在创建国家4A级旅游景区。

|

|

|

|

|

|

5.价值珍稀。传统村落是不可复制、不可再生的宝贵遗产。一是具有重要的文物价值。全市文化遗产资源非常丰富,传统村落含有诸多非物质文化遗产。其中衡阳县夏明翰故居列为全国红色文物遗产;衡山萱洲皮影雕刻列为国家非物质文化遗产;耒阳市敖山庙会、衡南江口七巧龙列为省非物质文化遗产;衡山岳北山歌列为市级非物质文化遗产。二是具有重要的旅游价值。随着时代发展,传统村落旅游持续升温。调研发现,很多新婚夫妻慕名到传统村落建筑群拍摄婚纱照;很多新闻记者到传统村落采风摄影;很多游客到传统村落感受古朴气息。据统计,2014年罗荣桓故居、王船山故居分别接待游客42.7万人次、1.2万人次。三是具有重要的艺术价值。传统村落是集石雕、砖雕、木雕、竹雕等于一体的艺术建筑。常宁庙前镇中田村建筑风格独特,雕刻技艺精湛,石质门纬上的“如意穂”“龟背图”,门楣上的龙须,门簪上的“荷花”“八卦阴阳”,门墩、骑虎上的瑞兽祥图、花草纹饰等至今栩栩如生,吸引很多游客驻足观赏。

二、面临的发展困境

目前传统村落损毁比较严重,如不紧急抢救保护,大量传统民居将逐渐消失,珍贵的古代建筑将不复存在。

1.认识不足、保护不够,导致传统村落“自然性损毁”。 由于对传统村落稀缺性和不可再生性认识不足,大量传统村落的格局风貌、生态环境遭受破坏。除少数传统村落被列为历史文化名村得到较好保护外,多数传统村落仍散落乡间无人识,处于自生自灭状态,甚至一些珍贵文物遭到盗卖。调查显示,58处传统村落保存较好的仅占16%,保存较差的占46%,保存一般的占38%。如衡东县杨林村老街作为当年洣水河畔重要的商业集散地,如今长期无人居住,年久失修,倒塌现象较为严重。

2.规划滞后、拆旧建新,导致传统村落“建设性破坏”。一方面,保护规划编制不到位。一些地方政府缺乏规划保护意识,以统筹城乡发展为名,简单撤并、迁并部分行政村落,不少传统村落被破坏或消失。截至目前,58处传统村落除了5个国家级传统村落外,其余均未制订保护发展规划。另一方面,随意拆建现象严重。一些村民为改善居住条件,以“新”代“旧”、以“洋”代“土”、以“今”代“古”,如衡东县草市老街,一些居民拆旧建新,与传统村落格调极不吻合;有的甚至搞“花架子”建设,修缮整治中将古建筑的墙体粉刷一新,真文物被修成了假文物。如耒阳市白鹭古村基本消失,祁东县归阳镇古街被改得面目全非,衡阳城区古街、历史文化建筑风貌区完全消失。

3.法规缺位、机制不顺,导致传统村落“开发性瓶颈”。一方面,有关传统村落法律法规还不健全。目前出台的《文物保护法》、《国家历史文化名城名镇名村条例》没有对传统村落作出保护要求与规定,急需出台关于传统村落保护、开发和利用等专门条例。同时,由于产权关系复杂、农村宅基地不能转让过户等原因,传统村落不能进入市场进行合理流转。另一方面,体制机制还没完全理顺。目前,全市传统村落保护工作分别由文化、建设、宗教、民政等部门负责,各部门按照法规要求各自执行职责,机构之间缺乏合作,各自为政,对列入文保单位和正在开发的抢着管,对没有列入文保单位和暂未开发的无人管,致使传统村落整体开发受到严重制约。

4. 资金匮乏、人才短缺,导致传统村落“随意性发展”。近年来,各项专项经费虽然逐年增多,但对面广量大的传统村落来说仍是杯水车薪。据初步估算,常宁庙前镇中田村传统村落保护与开发资金多达2个亿,一个村落的保护规划编制需要少则三五十万,多则一二百万,让大家望而却步。与此同时,熟知乡土建筑的形制样式和特色工艺的工匠基本后继无人,加之高校培养的相关专业人才极少,缺乏对乡土建筑保护维修的技术指导。目前,全市考古专家只有2人,高级技工只有4人。由于资金和专业人才没有保障,面对传统村落破坏只能望其兴叹,传统村落保护、开发和利用等工作仅停留在纸上,实质性工作开展不够。

三、现实的路径选择

保护、开发和利用好传统村落,是创建全国文明城市的应有之义。要遵循科学规划、整体保护、传承发展、注重民生、稳步推进、重在管理的方针,加强传统村落保护与开发。重点需要解决五个问题:

1.坚持规划先行,解决如何保护的问题。规划是传统村落保护的灵魂,也是修复开发的前提基础。各级规划部门要对当地的名镇名村、传统村落的历史变迁、地域变革、文化内涵、建筑理念进行深入调查和整体把握,与村庄建设规划编制有机结合,充分挖掘其自然资源、文化资源优势,划定保护红线。已编制保护开发总规的要做好村内道路、供水、供电、垃圾和污水治理、消防、防灾避险等各项专项规划;没有编制规划的,在做好总规的同时,及时编制各项专业规划。同时,要严格规划执行,使传统村落既得到妥善保护,又得到合理开发。

2.多元筹措资金,解决钱从哪来的问题。资金是传统村落保护开发的血脉。没有资金保障,再好的规划蓝图也是空中楼阁。要采取多种方式募集资金:一是向上争取。住建、文物、文化、旅游、宗教等相关部门要协调联动,对符合条件的积极申报扶持项目,争取中央部委和省厅资金支持。二是财政投入。市县乡三级财政要根据实际情况安排专项保护资金,列入本级财政预算;市财政设立传统村落保护开发基金,单列预算、专项管理。三是社会参与。探索市场运作方式,将地理位置优越、文化旅游开发价值较大的传统村落,采取全部或部分出让产权、租赁等方式吸纳社会民间资金参与,在文物、旅游等部门的指导下对传统村落进行综合开发。四是整合资金。切实整合新农村建设、城乡统筹发展、文物保护等各项专项资金,做到集中力量办大事。五是村民自筹。积极发动村民出资出力,共同为传统村落保护开发解决资金难题。

3.理顺体制机制,解决多头管理的问题。体制不顺,管理不畅。传统村落的保护涉及部门较多,要进一步理顺体制,改进管理机制。一是明确主管部门。将历史文化名村、名镇、名城和传统村落的开发保护工作职能统归住建部门主管,明确其他部门协助,建立专业队伍,并将工作经费归口主管部门。二是设立专门管理机构。对于上规模、有影响的国家级传统村落,可以参照岳阳市张谷英村的做法,设立专门管理处,管理处在行政上隶属于县级政府,副县长任管理处处长,从县住建、文物、文化、旅游等各行政管理部门抽调干部任管理处工作人员,实现人财物独立,解决多头管理的问题。三是加强专业人才建设。注重文物管理和专业技术人才培养引进,强化专业培训交流,形成一支业务精湛、结构合理、素质优良的工作队伍。

4.健全法规制度,解决无章可循的问题。党的十八届四中全会提出依法治国的宏伟战略。传统村落的保护开发,同样需要依法依规。一是制定保护开发条例。针对传统村落保护开发条例缺位的问题,出台全市传统村落保护、开发和利用条例,明确主管部门、相关部门职责、保护主体等事项,制定切实可行、可操作性强的实施办法,就分级保护及资金、规划、修缮、古建队伍组建等制定实施细则,为传统村落保护开发工作提供政策依据。二是健全完善村规民约。针对村民盲目无序建设的行为,进一步完善《村规民约》,呼吁传统村落保护与开发人人有责,明确广大村民能做什么,不能做什么,促使大家共同为传统村落保护开发献策出力。三是建立健全宣讲制度。针对广大村民保护意识不强、开发意识薄弱的问题,制定相关宣讲制度,让传统村落保护开发理念深入人心,提高村民自觉保护意识,形成保护开发的强大合力。

5.合理分配权益,解决谁来受益的问题。传统村落保护开发,归根结底是要让群众受益。事实证明,传统村落保护开发只有在村民渴望富裕的现实需求和传统村落保护之间找到共鸣点,确保村民自觉自愿,才能事半功倍。因此,要使产权所有者和当地居民在传统村落保护开发中得到合法合理的收益,重视传统村落所有者在保护、开发和利用中的合理诉求,当保护利用取得实际效果时,利益分配应适当向基层和产权所有者倾斜。同时,创新经营方式,实行“一村一策”,试行股份制公司经营体制、承包经营体制等,鼓励村民参与入股分红和承包经营,让村民获得更多收益,增加财产性收入,过上更加富裕的生活。

当前位置:

当前位置:

公安备案号43040802000096号

公安备案号43040802000096号